いけばなについて

いけばなについて いけばなの花器について その1

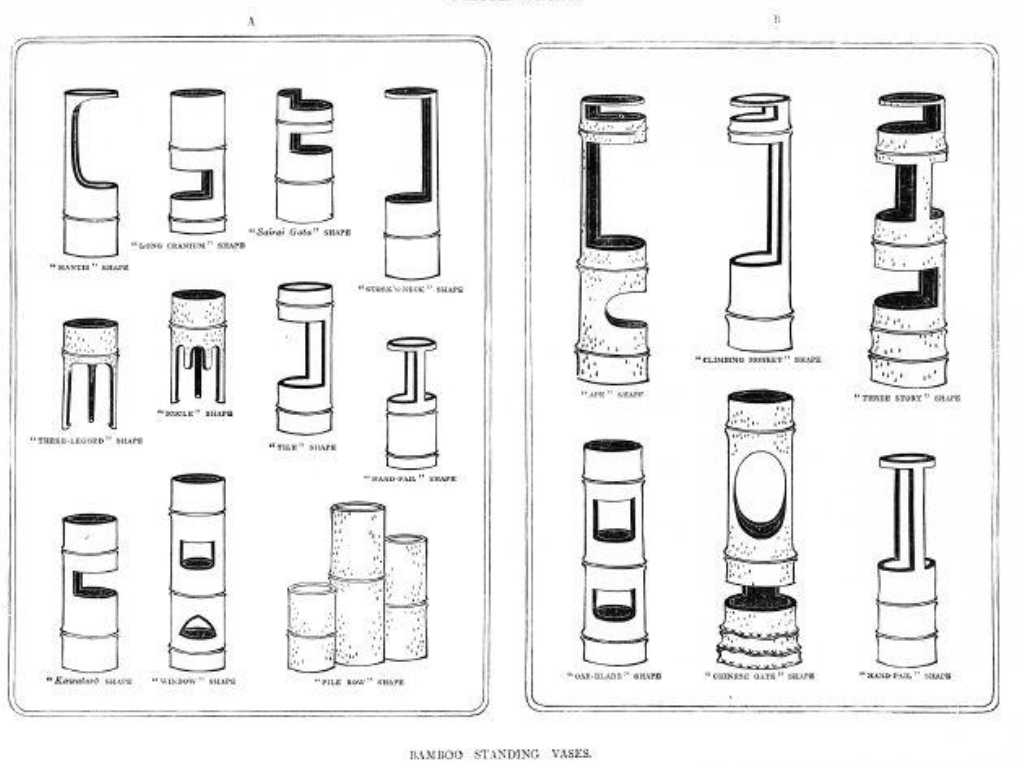

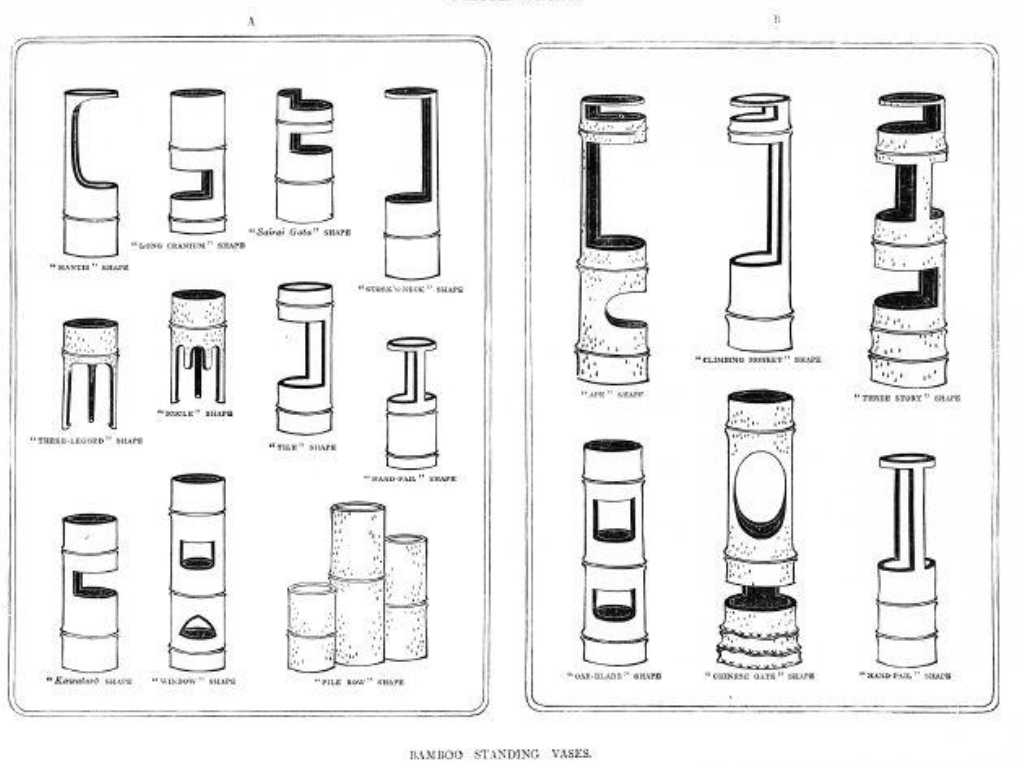

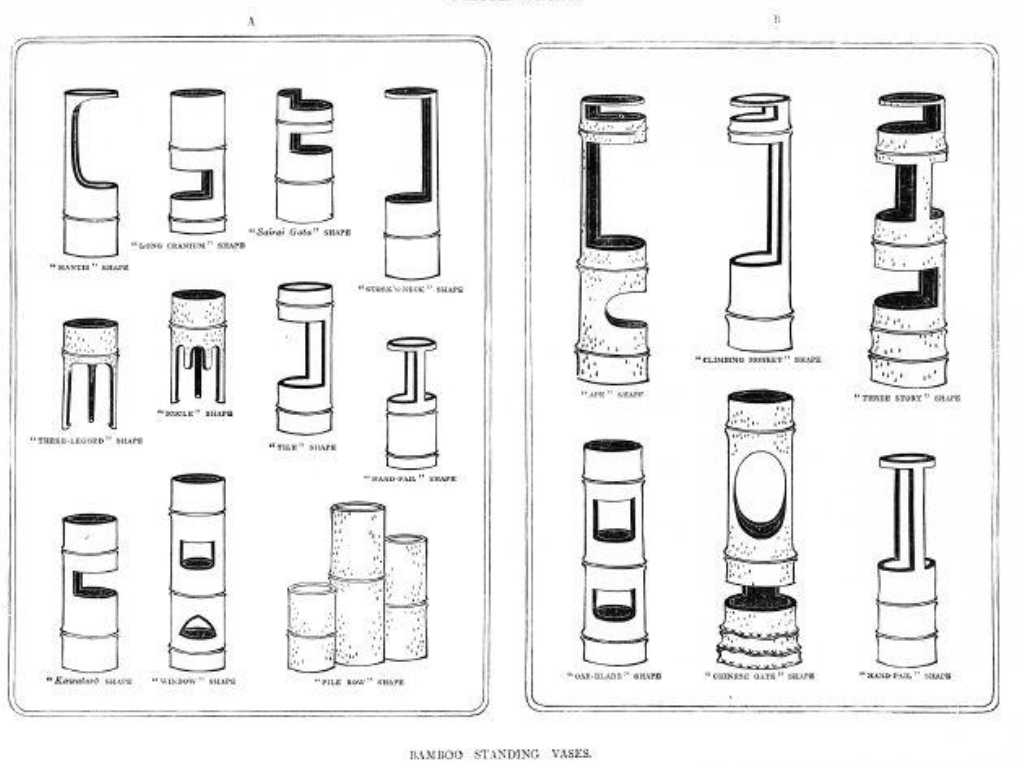

花を生けるためには水を溜めるための「器」が必須です。その器も様々な材質、様々な形のものが考案されました。その器にどのように花を留めるかということも同時に考えられて「花留」も考案されました。竹花器様々な...

いけばなについて

いけばなについて  ギャラリー

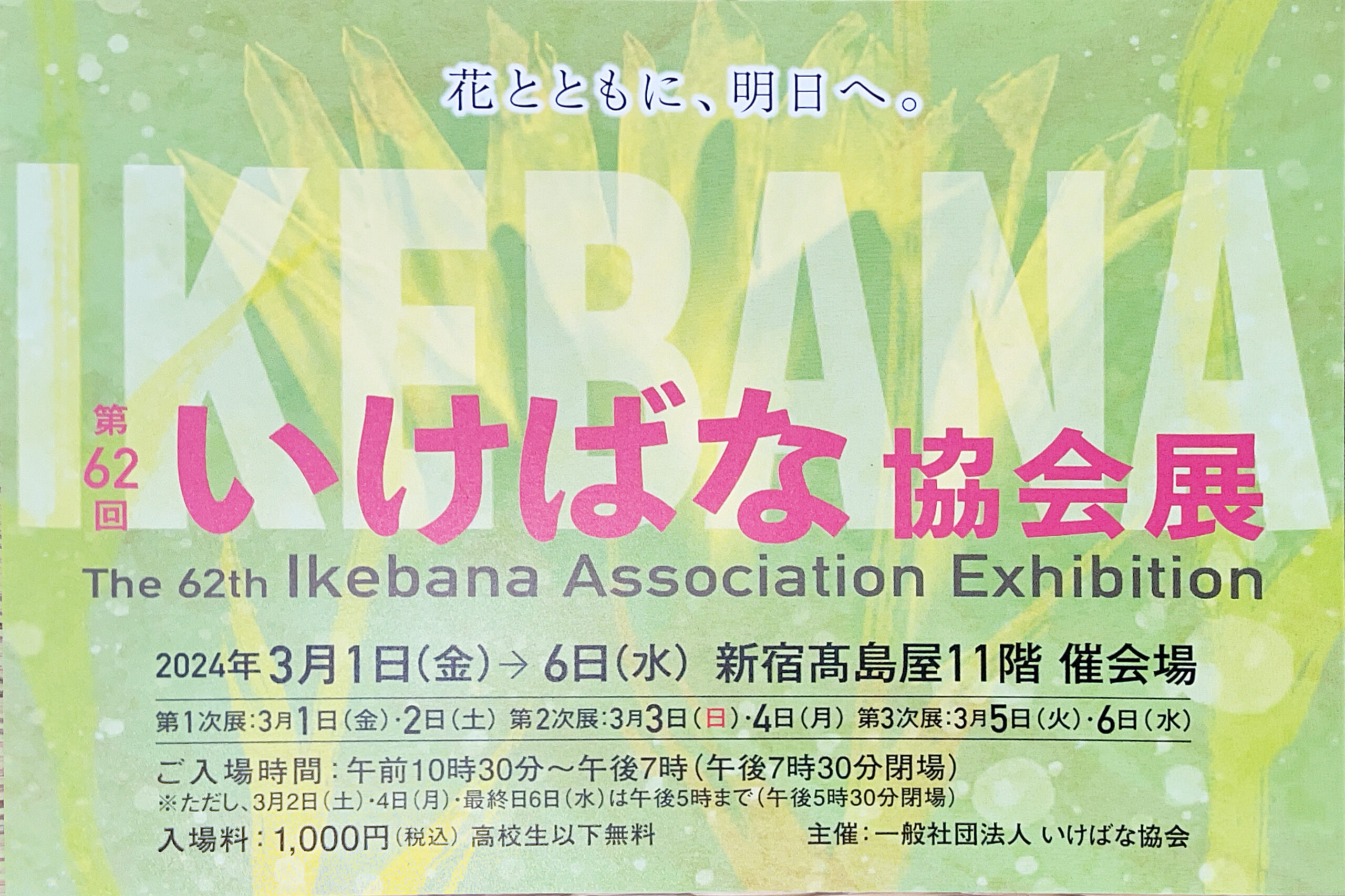

ギャラリー  花展情報

花展情報  いけばなについて

いけばなについて  いけばなについて

いけばなについて  自然

自然  いけばなについて

いけばなについて  いけばなについて

いけばなについて  いけばなについて

いけばなについて  いけばなについて

いけばなについて