仕事も子育ても一段落、生涯の時間を仕事に費やしてきた皆様。人間関係を含めてご苦労が絶えなかったとご推察いたします。

第二の人生、まだまだ時間はあります。

これからの残りの人生をどう過ごすかお悩みの方

自分のための豊かな時間を過ごしたい方

ゆっくりと自分を見つめ直してみたい方

そんな方々に江戸の生き方を参考にしてみるのはいかがでしょうか?

皆様とはあまり接点がない、日本の伝統文化があります。

伝統文化というと、なにか古臭く、堅苦しく、旧態依然としたイメージがあります。

まして、短時間で簡単にできるものではなく、長い時間の中で積み重ねていくことが多いので、安・近・短の現代の価値観とは違っていました。江戸の文化は今よりも自由でおおらか、遊び心に溢れていました。

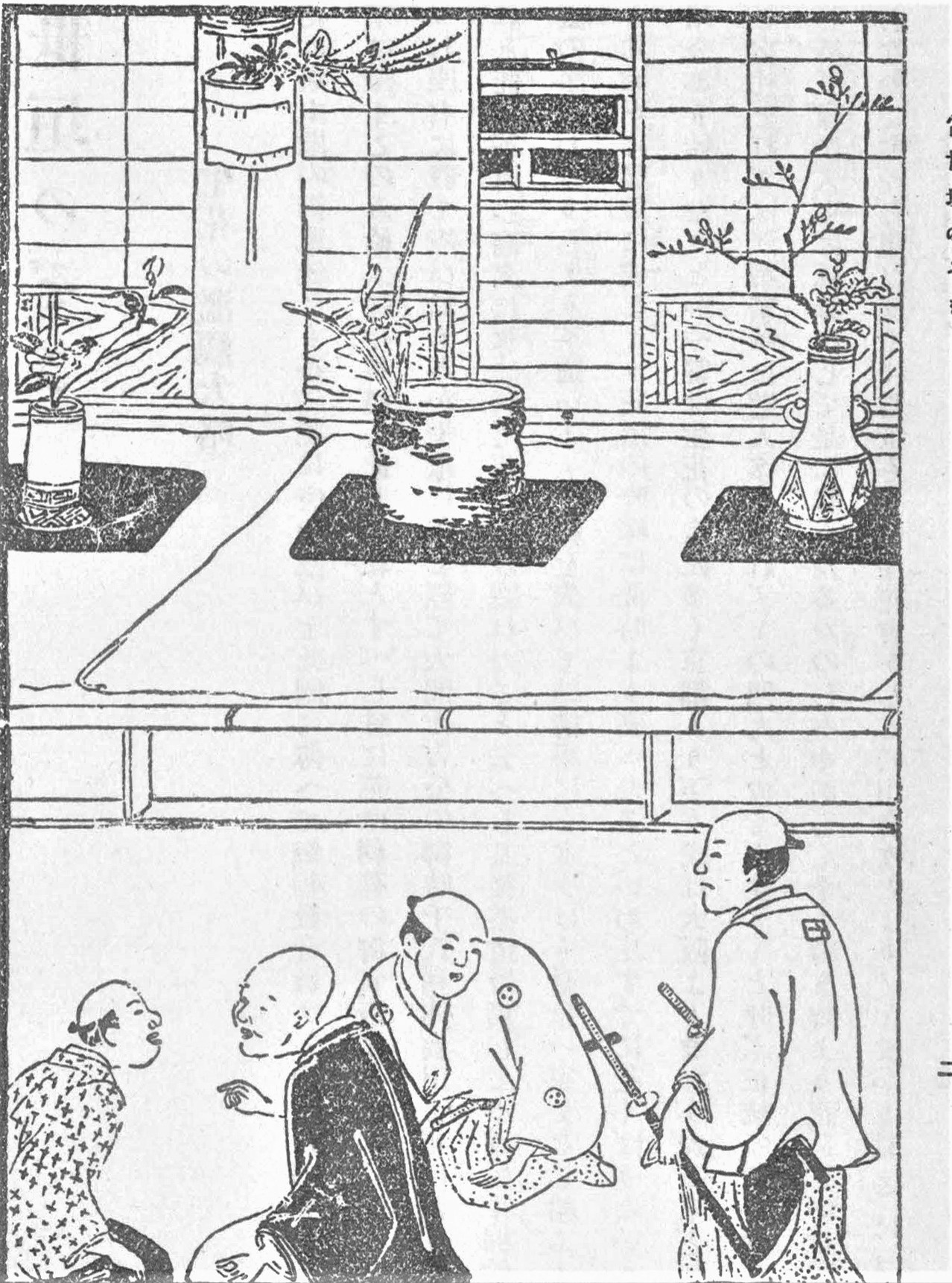

江戸時代は町人の文化が花開き、現代に通じる遊行はほとんどあったと言われています。

観光旅行、温泉、観劇(歌舞伎)、寄席、相撲、茶道、華道、盆栽、登山、などなど。木版の発達によりさまざまな書物も出版されました。旅行ガイドから習い事の独習帳や草表紙(黄表紙本や赤本など)、漫画、絵本、春画(エロ本)まで、カルタや将棋、囲碁など遊びのほとんどはすでにあったのです。

厳しい階級差別や生活の利便性は現代と比べようもありませんが、ものはなくても楽しく、豊かな生活をしていたに違いありません。時代を超えた人々の愉しみ、嗜みがあったと思います。そこから学ぶことも多いのではないでしょうか?

江戸時代の平均寿命は50歳前後1と言われています。10代から働き、40代には隠居して趣味三昧の生活を送っていた(富裕な大店の旦那衆のお話ですが)そうで、そんな旦那衆がさまざまな稽古事、芸事、文化を支えてきたとも言えます。

- 江戸時代の平均寿命は子供の死亡率が高かったのでかなり低くなっています。葛飾北斎や貝原益軒は90歳以上の高齢でした ↩︎

コメント

こんにちは、これはコメントです。

コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。

コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。